Contrairement à la croyance populaire, les années 1970 ont été une période où la gauche européenne était à son apogée. Les syndicats étaient puissants et les socialistes étaient convaincus que les changements économiques pourraient leur être favorables. Alors pourquoi la gauche a-t-elle été vaincue une décennie plus tard ?

Source : Jacobin, Ashok Kumar, Matt Myers

Traduit par les lecteurs du site Les-Crises

Entretien avec Matt Myers réalisé par Ashok Kumar

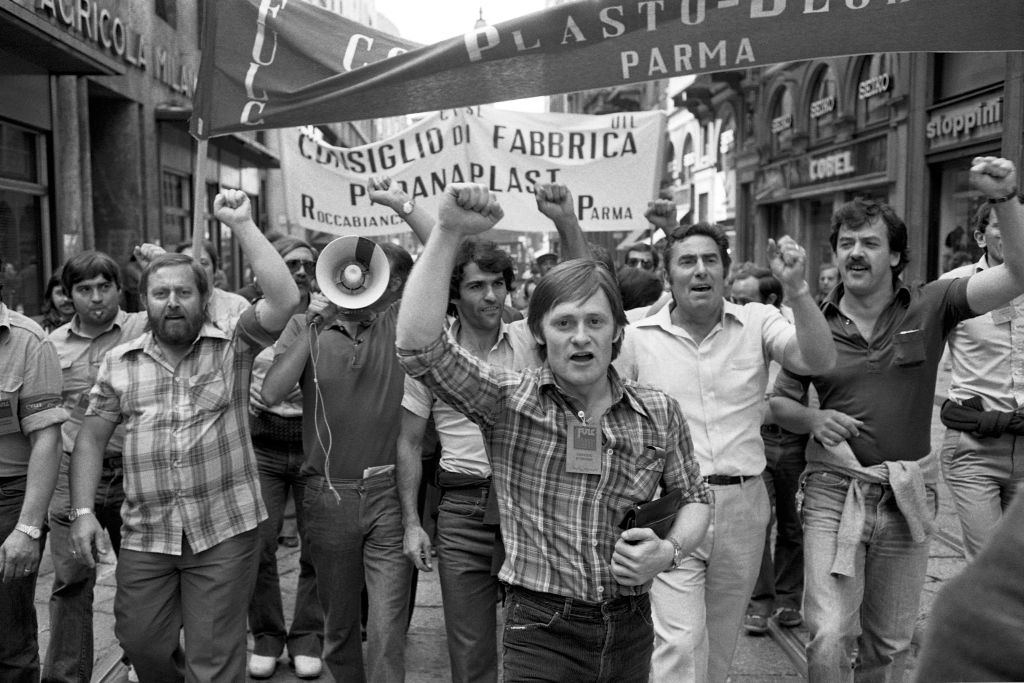

L’une des principales façons d’appréhender l’histoire du socialisme européen dans la seconde moitié du XXe siècle est de la considérer comme un déclin. Selon cette interprétation, les partis de gauche, confrontés à la mondialisation, à la désindustrialisation et aux changements culturels et ethniques dans la composition de la classe ouvrière, ont été désorientés et incapables de réagir. Dans son livre The Halted March of the European Left (La marche interrompue de la gauche européenne), Matt Myers, maître de conférences en histoire à l’université d’Oxford, soutient que les années 1970 ont été beaucoup plus complexes que ne le laissent entendre leurs interprètes.

Loin d’être une période caractérisée par le recul du socialisme, les années 1970 ont vu la gauche atteindre son apogée, et les travailleurs, les syndicats et leurs dirigeants étaient convaincus de savoir comment naviguer dans un paysage économique en mutation. Myers s’est entretenu avec Jacobin sur ce que cette histoire, basée sur des années de recherches d’archives en Angleterre, en France et en Italie, peut nous apprendre sur les causes réelles de la défaite de la gauche et sur ce qui pourrait être fait pour la renouveler aujourd’hui.

Ashok Kumar : Comment en êtes-vous venu à écrire votre livre The Halted March of the European Left ?

Matt Myers : J’ai décidé d’écrire ce livre après avoir été frustré par un discours dominant sur le déclin de la classe ouvrière dans l’histoire européenne. Ce discours affirmait qu’il y avait eu deux changements majeurs, l’un structurel et l’autre culturel, qui avaient inévitablement marginalisé les partis longtemps associés aux travailleurs après le milieu du XXe siècle. Le premier changement était dû à la désindustrialisation, qui aurait fait disparaître la classe ouvrière employée dans les usines. Le second était le résultat de l’émergence de nouvelles valeurs d’autonomie et de consumérisme, qui ont fragmenté la culture égalitaire et collectiviste de la gauche.

En résumé, l’essor d’une économie mondialisée et basée sur les services a restructuré les classes sociales, tandis que la permissivité a remplacé la solidarité matérialiste. On supposait que les professionnels diplômés et les groupes identitaires déclassés avaient contraint la gauche à s’adapter à leurs préoccupations. La classe ouvrière en ressortait victime, sans aucune capacité d’action.

J’avais le sentiment qu’il manquait quelque chose dans ce récit, dont le principal promoteur était, bien sûr, Eric Hobsbawm. Il a présenté des arguments éloquents dans son essai de 1978, The Forward March of Labour Halted? (La marche en avant du mouvement ouvrier est-elle stoppée ?), et dans son ouvrage classique sur l’histoire du XXe siècle, The Age of Extremes (L’âge des extrêmes). Mais j’avais le sentiment que sa façon de penser n’expliquait pas entièrement ce qui s’était passé dans les années 1970.

Puis, lorsque j’ai consulté les archives et lu les documents originaux, le récit décliniste de Hobsbawm m’a semblé particulièrement limité. Je me suis retrouvé face à un mouvement syndical fort, dynamique et cérébral, et à une classe ouvrière en pleine mutation, plutôt qu’en voie de disparition. À l’époque où Hobsbawm a prononcé sa conférence intitulée The Forward March of Labour Halted? (La marche en avant du mouvement ouvrier est-elle stoppée ?), beaucoup, de Margaret Thatcher au plus humble directeur d’usine, ne pensaient pas que le socialisme était en recul, mais plutôt le contraire. Les syndicats ont atteint leur apogée en Europe à la fin des années 1970. En Grande-Bretagne, le nombre de leurs adhérents n’avait jamais été aussi élevé qu’en 1979, et c’est également à cette période que l’on observe des pics en matière d’égalité des richesses, de dépenses sociales et de droits des travailleurs.

Pourquoi l’influence croissante de la classe ouvrière a-t-elle coïncidé avec la conviction d’un certain nombre de personnes intelligentes de gauche que la marche en avant du mouvement ouvrier avait été stoppée ?

Les archives que j’ai consultées en Grande-Bretagne, en France et en Italie suggèrent toutes que le discours décliniste était lié à des projections rétrospectives plutôt qu’à une réflexion complète sur ce qui se passait réellement. Dans mon livre, j’ai essayé de mettre l’accent sur les témoignages des travailleurs et d’autres personnes travaillant politiquement sur le terrain. Il s’agit d’une tentative pour dépasser ce qui est devenu un fossé bien établi entre l’histoire de la gauche et l’histoire de la classe ouvrière, qui sont trop souvent développées en parallèle. La première est conçue séparément de l’histoire des mouvements ouvriers et la seconde néglige la vie interne des partis. Mon livre tente de reconnecter l’histoire politique à l’histoire de la classe ouvrière.

Ashok Kumar : Votre livre soutient que l’avancée historique de la gauche européenne a été stoppée. Quels ont été les moments clés qui ont marqué le ralentissement de cette avancée, et était-ce inévitable ?

Matt Myers : L’argument principal est que les théories rétrospectives sur le déclin de la gauche au XXe siècle n’ont pas encore pris en compte les années 1970 comme une période d’émancipation de la classe ouvrière. Au cours de cette décennie, les syndicats étaient très puissants. Les partis engagés à représenter la classe ouvrière étaient au pouvoir sur tout le continent. Les partis sociaux-démocrates ont gouverné en Grande-Bretagne, en Belgique, aux Pays-Bas, en Norvège, au Danemark, en Allemagne de l’Ouest, en Autriche, en Suède et en Finlande de 1974 à 1975. Les partis communistes se sont rapidement développés et ont réalisé des percées électorales.

Ce que j’essayais d’expliquer était un paradoxe. Pourquoi l’influence croissante de la classe ouvrière avait-elle coïncidé avec la conviction d’un certain nombre de personnes intelligentes de gauche que la marche en avant du mouvement ouvrier avait été stoppée ? De nombreux travailleurs pensaient que leur mouvement n’avait pas été stoppé, et leurs actions le prouvaient. De même, bon nombre des adversaires des travailleurs, en particulier les forces conservatrices, ne croyaient pas que le mouvement ouvrier avait déjà été vaincu, ni même stoppé, et agissaient en fonction de ces hypothèses.

Il y a eu un ralentissement critique vers la fin des années 1970, mais cela s’est produit pendant une période de conflits sociaux, politiques et idéologiques historiques. Ainsi, plutôt que d’être préfigurées ou prédéterminées par les développements antérieurs, les années 1970 semblaient beaucoup plus ouvertes à l’époque. Rechercher rétrospectivement les raisons du déclin de la politique de classe dans les années 1950 et 1960, comme l’ont fait des penseurs tels que Hobsbawm, Tony Judt, François Furet et Seymour Lipset, revient à sous-estimer l’importance de cette décennie.

Ashok Kumar : Quels ont donc été les facteurs structurels à l’origine de ce déclin et quels ont été les facteurs subjectifs ?

Matt Myers : Eh bien, l’explication dominante du déclin de la main-d’œuvre a été que l’évolution de la structure sociale et des références culturelles a sapé les institutions de la classe ouvrière à leur insu. Cependant, j’ai constaté que trois mouvements différents en Europe occidentale étaient conscients de ces processus au moment où ils se produisaient. Et beaucoup, y compris leurs dirigeants et leurs adversaires libéraux, pensaient que ces changements avaient l’effet inverse sur les perspectives de la gauche. Ils pensaient en fait que les changements dans la structure de l’économie et les visions populaires du monde dynamisaient la politique de la classe ouvrière.

Je ne pense donc pas que l’on puisse affirmer sans détour que la désindustrialisation et la diversification culturelle ont conduit au déclin de la gauche, car en réalité, ces processus étaient déjà bien engagés en Europe. Pourquoi, alors, la gauche a-t-elle étendu son influence au cours des années 1970 ? Pourquoi, alors, la politique de la classe ouvrière semble-t-elle se renouveler ? Les partisans du discours décliniste pourraient dire que cela ne représente que les derniers soubresauts d’un groupe d’acteurs dans une posture défensive et finalement vouée à l’échec.

Personne ne nierait que les facteurs structurels liés aux changements technologiques ou culturels n’ont pas posé de défis importants. Cependant, considérer cela comme un glas signifierait écarter l’idée que la réponse politique spécifique à ces changements a également eu des conséquences. Cela ne veut pas dire que les décisions politiques sont à elles seules déterminantes, mais, dans le cadre d’une réconciliation entre l’histoire politique et l’histoire sociale, je tiens à reconnaître que les facteurs structurels et subjectifs jouent des rôles interdépendants.

Pour être plus précis sur les facteurs subjectifs, j’ai constaté qu’ils étaient en partie liés à l’émergence de nouveaux types de travailleurs devenus des acteurs politiques. Une nouvelle génération de la classe ouvrière, issue des marges de l’ancienne classe ouvrière, apparaissait sans cesse dans tous les documents que je lisais. Une conception trop étroite de cette classe, limitée à un âge, une race/citoyenneté et un profil de genre spécifiques, avait été laissée de côté dans cette partie de l’histoire.

Par « marges », j’entends ceux qui se trouvaient au bas de l’échelle de la division du travail fordiste, c’est-à-dire, en Europe dans les années 1970, généralement les femmes, les minorités racialisées et les jeunes, ainsi que les cols blancs diplômés occupant des postes techniques, de recherche ou de supervision au sommet de l’échelle. Les travailleurs des deux marges adhéraient à des partis et à des syndicats, et s’engageaient dans ce que l’on pourrait appeler des formes « traditionnelles » de lutte des classes : grèves, refus de franchir les piquets de grève, adhésion à des partis et à des syndicats. Dans les années 1970, la classe ouvrière avait changé d’apparence et de discours. Et beaucoup de membres de la gauche, et pas seulement ses militants, considéraient cette expansion de la classe ouvrière comme une évolution positive et porteuse d’espoir.

En 1979, la direction du Parti communiste français affirmait : « La révolution technologique actuelle inaugure une nouvelle ère de forces productives. […] Le socialisme n’est plus une utopie. Les conditions sont réunies pour que l’humanité sorte de sa préhistoire. » Le chef des communistes italiens à Turin affirmait en 1980 : « La lutte oppose aujourd’hui une classe ouvrière plus forte, plus liée aux autres classes sociales, toutes maîtrisant mieux les besoins élémentaires et plus exigeantes, à une classe d’industriels beaucoup plus soumise à la crise et moins capable de réagir de manière stratégique. » La gauche a organisé et diffusé des sondages d’opinion qui suggéraient que ses membres, ses partisans et ses électeurs étaient d’accord avec ce type d’analyse.

Ashok Kumar : Il y a une critique à la fois de la social-démocratie et de la gauche radicale dans ce que vous dites. Selon vous, qui porte la plus grande responsabilité dans le déclin de la gauche : les partis qui ont abandonné la politique de classe, ou les mouvements insurgés de gauche qui n’ont pas réussi à construire un pouvoir durable ?

Matt Myers : Je commencerais par dire que le sort de la gauche dans les années 1970 a été déterminé par une interaction complexe de facteurs. Mais le premier à noter est le contrecoup, qui n’est pas initialement ou principalement motivé par son propre camp politique, et qui commence dans les usines avant de s’étendre à l’ensemble de la société. Il a fallu une décennie pour reprendre l’initiative après les grandes victoires des travailleurs entre 1968 et 1972, lors de vagues de grèves sans précédent en Grande-Bretagne, en France et en Italie. Pourtant, comme je le montre dans mon livre, les historiens ont accordé peu d’attention aux mouvements des briseurs de grève qui ont marqué la fin de la décennie. Ceux-ci étaient également sans précédent par leur ampleur et leur complexité et visaient explicitement à mettre fin et à faire reculer les mouvements menés par les travailleurs immigrés.

La gauche ouest-européenne a décliné non pas à cause d’un néolibéralisme imparable et d’une économie manufacturière affaiblie, mais parce qu’elle n’a pas su reconnaître et mobiliser de nouvelles catégories de travailleurs.

J’essaie de montrer que la gauche européenne, tant radicale qu’institutionnelle, s’est retrouvée prise au piège des stratégies des employeurs, des forces politiques conservatrices et de certains éléments de l’État. Dans les deux cas, elles ont été contraintes de choisir entre des options peu attrayantes. Le choix le plus urgent était peut-être de radicaliser ou de modérer leurs stratégies. Ils ne sont bien sûr pas les seuls acteurs dans cette histoire, et la gauche ne contrôle pas totalement la situation. Mais le résultat final des décisions prises à ce moment critique a été l’évacuation de la classe ouvrière des structures de gauche et un affaiblissement plus général du mouvement syndical.

Des conflits opposent les différents acteurs sur la manière d’aborder la restructuration économique et l’automatisation, la participation aux structures de gestion et au gouvernement, ainsi que les technologies des médias et de la communication. Une génération plus âgée d’activistes ouvriers autodidactes se heurte à une génération plus jeune de membres éduqués, souvent cols blancs, chacun ayant des opinions différentes sur les priorités et la conduite à adopter. Je me concentre principalement sur les principaux partis électoraux de gauche, car ils étaient les principales organisations auxquelles les travailleurs adhéraient et pour lesquelles ils votaient à l’époque, et celles qui ont façonné la façon dont des millions de personnes percevaient le monde. La gauche radicale avait une influence plus limitée, même si elle a subi un sort similaire.

En bref, la gauche ouest-européenne a décliné non pas à cause d’un néolibéralisme imparable et d’une économie manufacturière affaiblie, mais parce qu’elle n’a pas su reconnaître et mobiliser de nouvelles catégories de travailleurs, notamment les migrants et les femmes, et qu’elle a préféré adopter une sorte de « troisième voie » vers le capitalisme social.

Ashok Kumar : Existe-t-il une tradition au sein de la gauche qui consiste à attribuer la défaite de la gauche socialiste à la stagnation séculaire, c’est-à-dire au ralentissement et, dans certains cas, à l’aplatissement du taux de profit depuis la fin des années 1960 jusqu’à aujourd’hui ?

Matt Myers : Ce que j’ai essayé de faire dans mon livre, c’est d’expliquer pourquoi la gauche en Europe, qui a selon moi une histoire légèrement différente de celle des États-Unis et du Japon, semble avoir connu une forte progression jusqu’au début des années 1980. Cette progression s’est produite alors même que la capacité de production mondiale augmentait et que la concurrence entre les entreprises, la hausse des coûts énergétiques et financiers, ainsi que d’autres facteurs, pesaient sur les profits. Je voulais comprendre pourquoi la classe ouvrière était autant prise au sérieux pendant une période de stagnation économique.

Il est bien sûr très important de tenir compte du contexte mondial. Mais plus j’approfondissais mes recherches, plus je trouvais difficile de tirer des conclusions politiques simples de ces changements. Il ne semblait pas y avoir de relation simple entre la transformation du capitalisme mondial et ses effets sur la gauche. Au cours des années 1970, les syndicats étaient plutôt à l’offensive que sur la défensive. Pendant un certain temps, elle semblait élargir son champ d’action et radicaliser ses revendications, plutôt que de se restreindre et de se modérer.

Le mouvement ouvrier commençait à prendre au sérieux la diversité de la classe ouvrière, souvent parce qu’il y était contraint par les femmes, les Noirs, les immigrés et les jeunes travailleurs qui avaient récemment rejoint ses rangs. Je n’ai pas vu beaucoup de preuves d’une stagnation séculaire limitant leur sentiment de possibilités. Les dirigeants et les employeurs des industries manufacturières, ainsi que les forces conservatrices, ont estimé qu’ils n’avaient retrouvé leur confiance et leur autorité qu’après avoir remporté une série de conflits à haut risque à la fin des années 1970 et au début des années 1980.

Ashok Kumar : Et dans quelle mesure pouvons-nous extrapoler les expériences de l’Italie, de la France et de la Grande-Bretagne à la gauche anglo-américaine contemporaine ?

Matt Myers : Les années 1970 et les cas britannique, français et italien sont dans une certaine mesure particuliers. L’ampleur et la profondeur des conflits de classe ont devancé ce qui a caractérisé les développements sociaux et politiques en Occident au cours des dix dernières années. Mais je pense que l’on peut dire qu’il existe certaines similitudes entre ces deux périodes. Toutes deux sont caractérisées par une crise économique, des changements structurels et des mobilisations de masse. À l’époque comme aujourd’hui, la signification de la classe ouvrière fait l’objet de débats et de changements. À l’époque, une conception plus ancienne de la classe ouvrière était remise en question par l’arrivée de nouveaux travailleurs dans la coalition politique de gauche.

La gauche doit construire une coalition populaire pour le changement qui puisse rassembler différents groupes et fractions de classe, malgré les défis que cela implique.

Aujourd’hui, une nouvelle génération diversifiée est également confrontée à la perte de pouvoir de la gauche. Les travailleurs marginalisés des années 1970 ont déstabilisé la gauche en apportant avec eux de nouvelles formes de conception de la solidarité, de la démocratie et de la politique émancipatrice, et en mettant en évidence les angles morts et les silences d’un modèle politique formé dans les années 1930 et 1940. Aujourd’hui, une certaine idée de la classe ouvrière est même revendiquée par la droite. Le problème pour la gauche dans les deux périodes, comme pour tout autre mouvement politique, est de maintenir une coalition entre les anciens et les nouveaux électeurs.

Pour réussir, aujourd’hui comme hier, il faut construire une coalition populaire en faveur du changement, capable de rassembler différents groupes et fractions de classe, malgré les défis que cela représente. Il s’agit là d’un problème politique, car c’est au niveau politique que ces contradictions sociales sont finalement résolues. Hier ou de nos jours, s’appuyer trop fortement sur des idées rigides de classe peut conduire à des conclusions politiques conservatrices et à des occasions manquées.

Ashok Kumar : La dernière question est la suivante : comment votre analyse de la gauche du passé pourrait-elle éclairer les stratégies autour des luttes de la classe ouvrière d’aujourd’hui, depuis les perspectives des nouveaux partis de gauche jusqu’à la campagne électorale de Zohran Mamdani pour la mairie ? [élections pour la ville de New York, NdT]

Matt Myers : Je pense que la leçon à tirer est que la signification des termes « gauche » et « classe ouvrière » peut être soumise à des moments de transformation simultanés qui doivent être négociés et gérés en permanence. Idéalement, la souplesse nécessaire pour diriger ces processus doit être intégrée de manière active et préventive dans les relations politiques qui les entourent, afin de les maintenir ensemble.

Cela implique de reconnaître que ce sont souvent les personnes en marge de la classe ouvrière qui peuvent apporter une contribution significative au mouvement. L’implication active de ces groupes marginaux peut avoir à la fois des coûts et des opportunités. D’après mon analyse, leur principale contribution réside dans le dynamisme considérable qu’ils apportent, qui n’est pas nécessairement déstabilisateur, mais qui peut être développé et canalisé, en particulier lorsqu’ils agissent de concert avec des structures préexistantes et bénéficient de leur soutien.

*

Matt Myers enseigne l’histoire à l’université d’Oxford.

Ashok Kumar est maître de conférences en économie politique internationale à Birkbeck, Université de Londres, et auteur de Monopsony Capitalism: Power and Production in the Twilight of the Sweatshop Age. Il tweete sous le nom @broseph_stalin

Source : Jacobin, Ashok Kumar, Matt Myers, 19-08-2025

Traduit par les lecteurs du site Les-Crises

Nous vous proposons cet article afin d'élargir votre champ de réflexion. Cela ne signifie pas forcément que nous approuvions la vision développée ici. Dans tous les cas, notre responsabilité s'arrête aux propos que nous reportons ici. [Lire plus]Nous ne sommes nullement engagés par les propos que l'auteur aurait pu tenir par ailleurs - et encore moins par ceux qu'il pourrait tenir dans le futur. Merci cependant de nous signaler par le formulaire de contact toute information concernant l'auteur qui pourrait nuire à sa réputation.

Commentaire recommandé

@J,

Il n’est pas question de choisir un maitre, comme le ferait un esclave, mais de décider que tous les Hommes doivent être libre de participer à l’exercice du pouvoir. C’est justement parce que le pouvoir corrompt qu’il faut le donner à tous afin qu’il ne devienne le privilège de personne. Les outils de la démocratie participative existent et il ne manque que la volonté politique, même à gauche, de les mettre en pratique. Notre pays à suffisamment souffert de l’arbitraire d’une minorité d’imposteurs pour exercer le droit d’expérimenter l’intelligence collective.

7 réactions et commentaires

Il s’est passé des choses, plus à l’est, depuis les années 1970. Beaucoup de gens ont compris, même s’ils ne savent pas le théoriser et l’expliciter, que faire passer le pouvoir des oppresseurs et exploiteurs du moment aux opprimés et exploités du moment n’est pas une solution. Parce que la tentation irrésistible d’opprimer et exploiter les plus faibles suit toujours le pouvoir où qu’il aille.

C’était d’ailleurs dénoncé déjà du vivant de Marx, et pas que chez les « réactionnaires ». https://bouquinsblog.blog4ever.com/etatisme-et-anarchie-mikhaal-bakounine

+22

Alerter@J,

Il n’est pas question de choisir un maitre, comme le ferait un esclave, mais de décider que tous les Hommes doivent être libre de participer à l’exercice du pouvoir. C’est justement parce que le pouvoir corrompt qu’il faut le donner à tous afin qu’il ne devienne le privilège de personne. Les outils de la démocratie participative existent et il ne manque que la volonté politique, même à gauche, de les mettre en pratique. Notre pays à suffisamment souffert de l’arbitraire d’une minorité d’imposteurs pour exercer le droit d’expérimenter l’intelligence collective.

+37

AlerterTrès intéressant article, merci.

Une erreur grammaticale de trad au début du 3° paragraphe de la réponse de Meyers à la 3° question d’ Ashok Kumar : « Quels ont donc été les facteurs structurels […] ». Réponse : « Personne ne nierait que les facteurs structurels liés aux changements technologiques ou culturels n’ont pas posé de défis importants. » : double négation ( == tout le monde sait/affirme que ces facteurs n’ont pas posé de défis importants).

+5

AlerterMerci, m ou mme Quark !

Et merci pour votre intervenant. Quelque part, il y aura du soleil .

M. Matt Myers nous montre ici que le discours dominant (des histiriens) sur le déclin de la classe ouvriére n’ai pas forcément juste : depuis 1970 arrive un changement économique, la mondialisation, c’est vrai, mais pourquoi n’y-t- il a plus de classe ouvriere ? Une classe. scindée Il y a mantenant les femmes, immigrés, col blancs déclassés, jeunes stagiaires, travailleurs individuels … les syndicats ont eu du mal et le parti socialiste ( ou labor, ou sociodemocrate) ont choisi la « troiseme voie vers le capitakisme social ».ocialite

Mais ca avance. Regarder les 10 et 18 septembre , les syndicats sont là. Le parti socialiste tombe, et peut etre aussi la structure europeenne.

+3

Alerter…Et si le fait que le modèle économique ultralibéral en déclin que les populations occidentales subissent aujourd’hui a été imposé à ces mêmes populations contre leur gré de diverses manières à partir des années ‘ Reagan -Thatcher’ comme ‘la stratégie de la tension’ ( attentats, Gladio, CCC and co…) pour discréditer les partis communistes ( supposés allié du modèle soviétique capable aussi d’envoyer des fusées dans l’espace…) qui montaient en puissance partout en Europe pour à minima les ‘ remplacer ‘ par une gauche ‘ caviar aux côtés d’une multitude de partis complices et corrompus déjà ‘ aux services du ‘ grand capital’ et ce , jusqu’à aujourd’hui mais en pire !

À l’époque , dans les années 80, les gens n’étaient pas contre l’automatisation mais à condition que le robot qui remplace telle quantité de MO paye son équivalent en contribution de taxes à l’état…les syndicats accompagnaient mollement toutes les réformes ultralibérales ( aujourd’hui la présidence d’un grand syndicat n’a rien à envier aux privilèges des nantis…) et la part des investissements en R&D restait importante…Aucune de ces conditions n’a été mise en œuvre…et aujourd’hui la gente milliardaire domine tous les secteurs politiques allant de l’économie, à ‘ l’information’ et en face il n’ y a plus aucunes organisations politiques assez puissantes pour inverser cette tendance tandis que les BRICS inventent et testent déjà d’autres modèles !

+2

AlerterSocialement et politiquement les BRICS sont toujours en retard sur nous Français. Mais nous devrions les « rattraper » sous peu, puisque grâce à l’UE et sont grand (super)marché nous faisons marche arrière.

+1

AlerterRappel de l’excellent livre de Raffaele Simone, Le monstre doux, avec une analyse très pertinente – de mon point de vue évidemment! – sur l’échec de la gauche italienne et la montée de l’extrême droite. Son texte paru en 2008, sous Berlusconi, est sous-titré : L’Occident vire-t-il à droite?, et mérite encore lecture.

+2

AlerterLes commentaires sont fermés.